2015年に新卒でクレスコに入社し、金融業界の数々の案件で、要件定義から開発、保守・運用まで、幅広い業務を経験してきた佐伯 遥。お客さまの業務を深く理解できるという強みをもつ彼女に、技術者として大切にしていることや、将来のキャリアについて聞きました。

▲第二金融ソリューション事業部 佐伯 遥(サエキ ハルカ)

現在佐伯は、信販系クレジットカード会社の情報システム部門に常駐して働いています。

佐伯:「システム開発の内製化を進めている部署で、開発業務に従事しています。また、外部業者に開発を委託しているグループウェアにつき、利用部門の要件を取りまとめたり、業者との橋渡しの役割を担ったりもしています。

これまでは、常駐先のお客さまとの間にクレスコ以外の業者さんが入っている現場が多く、業者さんとのやり取りが中心でした。でも現在はお客さまと近いポジションにいるので、直接会話する中でお客さまの本当にやりたいことを知ることができ、喜びを感じています。」

お客さまと直接やり取りするようになったことで、提供できる付加価値が以前よりも増えてきていることを実感すると言います。

佐伯:「お客さまとの距離が縮まり、仕事の流れなどを把握する中で見えてくるものや新たな発見があり、『お客さまが一体どういう組織で、どのような仕事をしているのか理解する』という理想に段々と近づいてきた感じがあります。

最近は、自分たちのやり方に危機感を覚え、他社事例を聞きたいお客さまが全体的に多く、意見を求められることも増えました。『多くのシステムをつくってきたクレスコなら、この難題に対しての解決策をもっているに違いない』という当社への信頼を感じます。言われたものをつくるだけでなく、付加価値を提供し、お客さまとともにつくる“共創”が実践できているのではないでしょうか。」

▲クレスコ30周年記念社員旅行で行った香港にて(佐伯は写真一番右)

大学では物理学を専攻しました。

佐伯:「就職活動では、ものづくりや技術職に興味がありましたが、そのような業界は、物理学などの理論系よりも、工学系の方が企業に求められる傾向にあり悩んでいました。就職活動をする中で、システムエンジニアも一種のモノづくりだと思い、IT業界を中心に就職活動をしました。その中で、クレスコは技術やモノづくりを特に大事にしている企業だという印象を受けました。」

数あるIT企業の中からクレスコを選んだ決め手は、入社後のイメージがしっかりもてたことだったと佐伯は言います。

佐伯:「“クレスコカフェ”という、クレスコ社員と話せるイベントがあるのですが、そこでお客さま先に常駐して働いている方ともお話しして、たとえ常駐であっても社内の人と関わる頻度は結構多いということが分かり、不安がかなり解消されましたし、働くイメージが涌きやすかったです。他の会社と比べて、クレスコは就職活動中に社員の方と話せる機会が一番多かったですね。」

入社後は一貫して金融業界の案件に携わってきました。

佐伯:「最初の配属先では、金融業界向けのジョブ運用の構築業務を経験しました。サーバーの再起動などをどのタイミング、時間帯にすれば他のシステムに影響がでないか考慮しながら調整する業務です。

入社2年目からは、信販系クレジットカード会社の社内システムの保守・運用を担当しました。この案件では要件定義から導入まで幅広い業務を担当し、最終的に15名ぐらいのチームのサブリーダーも任せてもらいました。比較的短期間で作れる機能をたくさん開発していく案件だったこともあり、若いうちに要件定義から入らせてもらえました。そのおかげでお客さまと話す経験も積めて、自身のキャリアの中で起点になったと思います。」

そこで得た学びについて、佐伯はこう語ります。

佐伯:「単純に一番長く従事した案件だからというのもあるのですが、とても多くのことを学べたという点でも印象深い案件です。

アプリ開発は楽しいので、『ユーザーさまのため』と、ついつい必要以上に作り込んでしまうこともあります。そうなると、保守性も下がるし、費用もかさんでしまいます。何より、リリース後にお客さまから『こんなのが欲しかったんじゃない』など不満が出てしまう結果になるのは非常にもったいないので、初めにしっかり要件を確認することは、とても大切だと思います。

先ほどお話ししたように、この案件では小規模のアプリ開発をたくさん行ったため、要件定義のやり方が身に付いた期間となりました。実際に、在籍した5年間での障害発生が3件にとどまったのも、この考え方のおかげだと思っています。」

▲在宅勤務になったときに、机や椅子、モニターを買って環境を整えた。

今は毎日出社しているが、自身の勉強の時に使っているという。

その後、2021年からはグループウェアをリプレースする案件に移ります。

佐伯:「それまで使われていた既存システムからMicrosoft 365(以下、MS 365)に移行するリプレース案件で、システム開発委託先とのやり取りや、一部先行機能の保守・運用などを担当しました。

この時の既存システムというのがかなり古いもので、仕様書も存在しないような状況でした。リプレースのためには、旧システムの仕様を理解する必要があります。私は一つ前の案件でこのシステムを経験していたので、旧システムのコードを読み取り、新システムの仕様を決めるという役割を担いました。」

メンバーのマネジメントでは、あることを意識したと言います。

佐伯:「このリプレース案件では、リーダーとして最大5人のマネジメントを担当しました。かなり若いメンバーが多かったので、お客さまからいただいた要望を、噛み砕いて伝えるように心がけました。コロナ禍で在宅勤務が始まっていた頃だったので、コミュニケーションには特に気を遣いました。若いメンバーは各々『自分の仕事を見てほしい』という気持ちが強いので、ちゃんと見ていることを伝えるように意識しました。

また、中には報告する時間を作業に充てたいというメンバーもいましたので、そのメンバーには報告の必要性や、報告することのメリットを説明し、納得して報告会に出てもらうようにしました。私自身について言えば、MS 365が初めての領域だったので、お客さまへきちんと説明できるよう、Web上に公開されている情報などを頼りに勉強していました。」

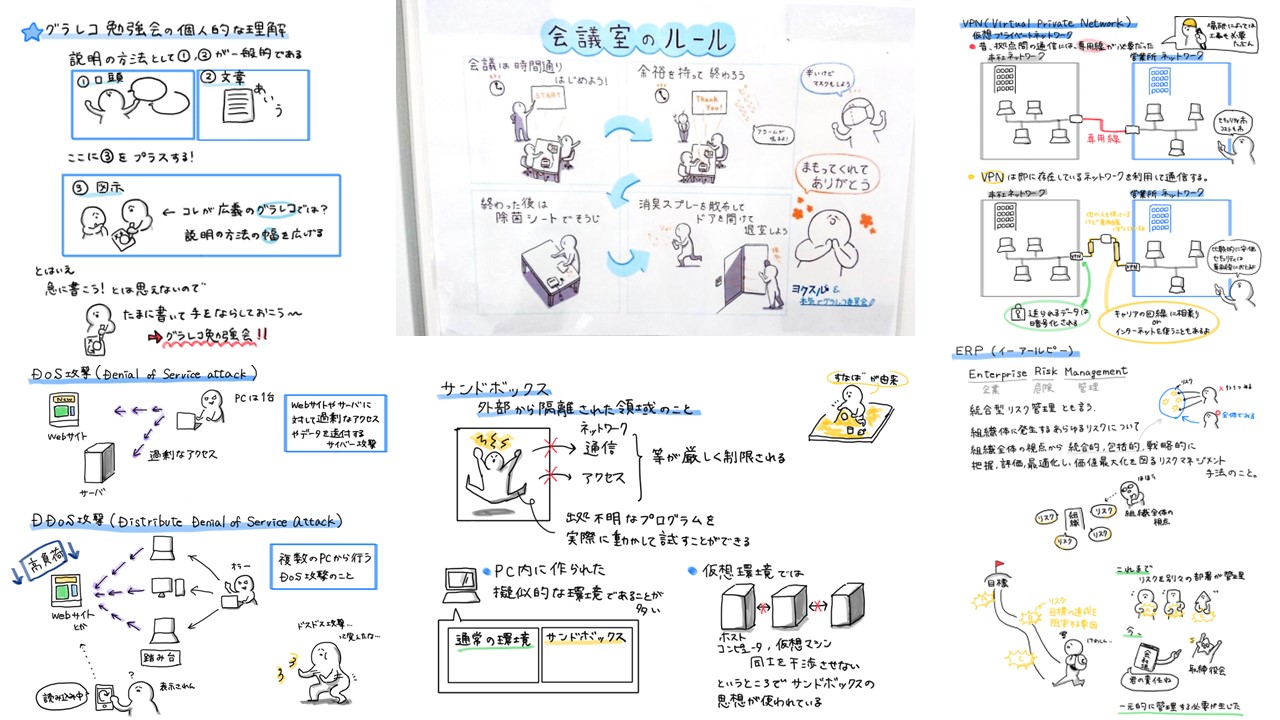

▲グラフィックレコーディング勉強会で佐伯が作成したもの。

会議室利用ルール説明ポスターは今でも掲示されている。

社内の読書会や勉強会にも積極的に参加しています。

佐伯:「これまでに、Pythonやグラフィックレコーディング(※)などの勉強会や、読書会に参加してきました。勉強会は、スキルや知識の習得、研鑽に加え、他の社員とのつながりを増やせるという面でもとても有意義な時間です。読書会では、様々なジャンルの本をお互いに紹介し合っています。私は、部の勉強会で興味を持ったのがきっかけで、メンタルヘルス系の本も読んだりしていて、メンタルヘルス・マネジメント検定という資格も取りました。メンバーとコミュニケーションを取る時などに参考にしています。」

※グラフィックレコーディング:会議やプレゼンの内容を絵や図形などのグラフィックを用いてまとめる手法。

これから極めていきたい技術はあるのでしょうか。

佐伯:「リプレース案件で初めて触れたMS 365は、これからも継続的に勉強していきたいのと、これまでグループウェアに関わる期間が長かったことから、専門性をさらに高めていって、得意分野だと言えるようになりたいです。また、技術分野とは話が逸れますが、今まで経験してきた開発案件はアプリ単体のものが多かったため、システム全体の方向性を考える仕事にもチャレンジしていきたいです。」

今後の自身のキャリアについては、あまり方向性を限定せず、柔軟に考えていきたいと佐伯は言います。

佐伯:「対話によってお客さまの業務を理解して要件を定義していくことは、得意でもあるし、楽しさも感じています。その一方で、ものづくりがしたくてSEという仕事を選んだわけですから、技術とはずっと関わっていきたいという思いも少なからずあります。ですので今は、お客さまと接する仕事をしながら、技術習得も続けていきたいと思っています。」

将来的に、マネジメントと技術のどちらの道も選べるようにしたいと語る佐伯。『お客さまの要望を形にする』というところから一歩踏み込んで、『課題解決につながるシステムをこちらから提案する』という共創を体現すべく、着実にその歩みを進めています。

※ 記載内容は2024年12月時点のものです。